ご存知ですか?幼い頃の関わり方で子供の能力をあげる方法とは?

2017年1月18日 公開

生まれてきたばかりの子にとってはすべてが新しい出会い。すべてが新しいチャレンジ。日常の何気ない会話や遊びの中で、ちょっと意識するだけで子供の能力を上げられるとしたら。知っていると知らないでは大きく差がつきます。ここでは空間認識能力、コミュニケーション能力、自己肯定能力、決断力、応用力の5つの能力についてのマメ知識をお伝えします。

方向オンチで苦労する人しない人!空間認識能力とは?

via lab.lojim.jp

空間認識能力とは、物体の位置・方向・姿勢・大きさ・形状・間隔など、物体が三次元空間に占めている状態や関係を、すばやく正確に把握、認識する能力のことを言います。視覚、聴覚などの協力で成立し、主に右脳によってコントロールされています。この能力に長けている人の特徴は、スポーツや芸術の分野で天才と呼ばれている人や地図を見てパッと地形を認識してその地形の状況を把握する能力もこれに当たります。一般的に男性のほうが空間把握能力が高く、方向音痴の人は空間認識能力が低いと言われています。

いつも駅を降りてどっちに行っていいかわからなくなる。地図を見ているのに逆方向に歩いてしまう。そんな私は空間認識能力が低いのでしょうね。どうしたら方向音痴を直せるのか?太陽の位置を見ればいいと言われたことがありますが、どうやら私には野性的勘も働かないようです(泣)駅構内にある地図で現在地と目的地の位置を確認し、グーグルマップを頼りになんとか目的地まで辿り着けることができていますが、初めて行くところは緊張します。

空間認識能力とは、平面を立体的に捉えたり、別方向から見ることができる能力のことです。この能力を鍛えるためには、積み木遊びが役に立ちます。前から、上から、側面から見た立体図面を見て立体を完成させるという作業ができると空間認識能力が養われます。幼い頃こら立体図を見ながら「積み木でこの絵と同じ形を作ってみよう」と促し、できなくても「どこが違うかな〜?」と俯瞰して見る癖を付けておけば空間認識能力が養われ、また右脳を鍛えることにも繋がります。

お子さんの運動神経を高めたい、スポーツ選手にしたい、方向感覚が優れた人にしたい、優秀な人材にしたいなど、親御さんがお子さんに期待することはたくさんあると思いますが、この「空間認識能力」が鍵になると思います。なぜなら、「先見の明」ともいうべき将来起こることを予想する能力にも繋がるからです。お子さんに与えるのに良さそうな「図形キューブつみき」をご紹介します。合わせてわかりやすく書かれているブログもリンクさせていただきます。

いつも駅を降りてどっちに行っていいかわからなくなる。地図を見ているのに逆方向に歩いてしまう。そんな私は空間認識能力が低いのでしょうね。どうしたら方向音痴を直せるのか?太陽の位置を見ればいいと言われたことがありますが、どうやら私には野性的勘も働かないようです(泣)駅構内にある地図で現在地と目的地の位置を確認し、グーグルマップを頼りになんとか目的地まで辿り着けることができていますが、初めて行くところは緊張します。

空間認識能力とは、平面を立体的に捉えたり、別方向から見ることができる能力のことです。この能力を鍛えるためには、積み木遊びが役に立ちます。前から、上から、側面から見た立体図面を見て立体を完成させるという作業ができると空間認識能力が養われます。幼い頃こら立体図を見ながら「積み木でこの絵と同じ形を作ってみよう」と促し、できなくても「どこが違うかな〜?」と俯瞰して見る癖を付けておけば空間認識能力が養われ、また右脳を鍛えることにも繋がります。

お子さんの運動神経を高めたい、スポーツ選手にしたい、方向感覚が優れた人にしたい、優秀な人材にしたいなど、親御さんがお子さんに期待することはたくさんあると思いますが、この「空間認識能力」が鍵になると思います。なぜなら、「先見の明」ともいうべき将来起こることを予想する能力にも繋がるからです。お子さんに与えるのに良さそうな「図形キューブつみき」をご紹介します。合わせてわかりやすく書かれているブログもリンクさせていただきます。

via www.amazon.co.jp

Amazon | 図形キューブつみき | 木のおもちゃ・積み木 通販

¥3,202

図形キューブつみきほかおもちゃ, 赤ちゃん・知育玩具, 木のおもちゃ・積み木が勢ぞろい。ランキング、レビューも充実。アマゾンなら最短当日配送。

不器用な人は「空間認識能力」を高めたい – 不器用な生き方をやめたい

空間認識能力という能力がある。 不器用な人は、この能力が低いと思う。空間認識能力は、一義的にはモノとの関係を認識する能力だが、それだけの話にはとどまらない。対人関係における距離の取り方などの感覚も、空間認識能力と関係があるのだろうと思う。今回は、この空間認識能力について書いてみたい。 スポンサーリンク ? // 空間認…

空間認識能力についてわかりやすく書かれてたブログがあったのでリンクします。

どうして私に道きくの?コミュケーション能力の高い証拠です!

私はよく人に道を聞かれます。日本人に限らず外国の方にもよく聞かれます。片言の英語で案内しますが、よりによってなんで方向音痴の私に聞くの!?とずっと思っていました。反対にあまり聞かれたことがないという人もいます。その違いはどこから来るのでしょうか?

実は、よく人に道を聞かれる人はコミュニケーション能力の高い人なんだそうです。特に女性や普段からモテる人、オーラの強い人が道を聞かれることが多いという統計も出ています。道に迷って困っているときにこの人なら助けてくれそう!というオーラを感じるのでしょうね。人に道を聞かれて答えられなくて困ることもありますが、人を寄せ付けないオーラを出しているよりはいいかもしれません。

では、どうしたらコミュニケーション能力の高い子に育てることができるのでしょうか?

私の知り合いに話しがとても上手で誰からも愛され、一瞬で人を惹き付ける魅力のある関西の方がいます。その方の家族は全員がおしゃべりで、家族が揃うと近所から苦情が来るくらい賑やかになるそうです。特にお母さんとお姉さんと弟がスゴイので、自分は口下手だと思い込んでいたという話しを聞いてコチラがビックリしたくらいです。確かに関西弁でそれぞれがおしゃべりしているところを想像すると凄そうですが(笑)育った環境でコミュニケーション能力が鍛えられていたことは間違いなさそうです。

現代では、母子が孤立してしまう状況になりがちですが、お子さんのコミュニケーション能力を高めたいならば、ママが積極的に人と関わる環境を作ることが大切です。スマホやゲームと向き合う姿ではなく、家族を含め人と真摯に向き合う姿をお子さんに見せることが母子共にコミュニケーション能力を高め、人から愛されモテる人になるのではないでしょうか?それまで以上に道を良く聞かれるようになったかで確かめれそうですよね(笑)

実は、よく人に道を聞かれる人はコミュニケーション能力の高い人なんだそうです。特に女性や普段からモテる人、オーラの強い人が道を聞かれることが多いという統計も出ています。道に迷って困っているときにこの人なら助けてくれそう!というオーラを感じるのでしょうね。人に道を聞かれて答えられなくて困ることもありますが、人を寄せ付けないオーラを出しているよりはいいかもしれません。

では、どうしたらコミュニケーション能力の高い子に育てることができるのでしょうか?

私の知り合いに話しがとても上手で誰からも愛され、一瞬で人を惹き付ける魅力のある関西の方がいます。その方の家族は全員がおしゃべりで、家族が揃うと近所から苦情が来るくらい賑やかになるそうです。特にお母さんとお姉さんと弟がスゴイので、自分は口下手だと思い込んでいたという話しを聞いてコチラがビックリしたくらいです。確かに関西弁でそれぞれがおしゃべりしているところを想像すると凄そうですが(笑)育った環境でコミュニケーション能力が鍛えられていたことは間違いなさそうです。

現代では、母子が孤立してしまう状況になりがちですが、お子さんのコミュニケーション能力を高めたいならば、ママが積極的に人と関わる環境を作ることが大切です。スマホやゲームと向き合う姿ではなく、家族を含め人と真摯に向き合う姿をお子さんに見せることが母子共にコミュニケーション能力を高め、人から愛されモテる人になるのではないでしょうか?それまで以上に道を良く聞かれるようになったかで確かめれそうですよね(笑)

I LOVE ME から始めよう!自己肯定能力が最強です!

人を信じられないのは自分を信じられないから。

人を愛せないのは自分自身を愛せないから。

人を許せないのは自分自身を許せないから。

自分を信じ、愛し、許すことから始めよう。

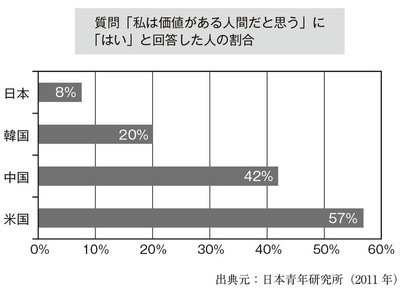

あなたは自分のことが好きですか?まず、ママが自分のことを好きでなければ子供のことも心から愛せません。そんなこと考えたこともないという人や、自分のことを好きになれないという人も多いかもしれませんね。特に日本人はこの「自己肯定感」が低いようです。アメリカに比べると7倍もの差がついています。日本人は「私は価値がある人間だと思う」という質問に「はい」と答えた人が10%にも満たないという結果がでています。驚きですよね!?

自己肯定感の低い子供は、自分の将来に対して希望が持てず、結果的にやりたいことや得意なことを見つけられないまま進学、就職などを経て大人になってしまったり、大人になってからも仕事や人間関係など、人生の様々な面で自己肯定感の有無や高低が影響を及ぼすということが分かっています。自己肯定感は幼少期までの家庭環境に大きく左右され、人生のかなりの早い段階で形成されます。

幼少期までに「親から自分の存在を肯定する多くの愛情を注いでもらえたか」が重要なポイントとなり、この愛情によって幼児は自己肯定感=「ありのままの自分を受け入れる力」を養うことにつながります。「あなたはあなたのままでいい」と、できない部分も含め、100%の自分の存在を受け入れられているという安心感によって、子供の自己肯定感は育まれていきます。

昔は抱き癖がつくから泣いても放っておけと言われたりしましたが、今は赤ちゃん期のスキンシップの重要性が言われています。「三つ子の魂百まで」という諺がありますが、1歳までに、母親から愛情深く育てられた子供よりも、放っておかれた子供は大脳新皮質の厚さが薄く、コミュニケーション能力が低いという研究報告もあるようです。たくさん抱っこしたり、話しかけたりして下さい。

五感で感じる全てが大切な時期。赤ちゃんの近くで夫婦喧嘩をしたり、TVやDVDに子守りを任せっきりにしたり、スマホに夢中になったり、目を見て話をしなかったり…そんなひとつひとつが、赤ちゃんの発達を阻んでしまうかもしれません。

まず、ママが「I LOVE ME」そして、子供には,「I LOVE YOU」を意識してお子さん自身が「I LOVE ME」になれるように子育てできたらステキですよね。

人を愛せないのは自分自身を愛せないから。

人を許せないのは自分自身を許せないから。

自分を信じ、愛し、許すことから始めよう。

あなたは自分のことが好きですか?まず、ママが自分のことを好きでなければ子供のことも心から愛せません。そんなこと考えたこともないという人や、自分のことを好きになれないという人も多いかもしれませんね。特に日本人はこの「自己肯定感」が低いようです。アメリカに比べると7倍もの差がついています。日本人は「私は価値がある人間だと思う」という質問に「はい」と答えた人が10%にも満たないという結果がでています。驚きですよね!?

自己肯定感の低い子供は、自分の将来に対して希望が持てず、結果的にやりたいことや得意なことを見つけられないまま進学、就職などを経て大人になってしまったり、大人になってからも仕事や人間関係など、人生の様々な面で自己肯定感の有無や高低が影響を及ぼすということが分かっています。自己肯定感は幼少期までの家庭環境に大きく左右され、人生のかなりの早い段階で形成されます。

幼少期までに「親から自分の存在を肯定する多くの愛情を注いでもらえたか」が重要なポイントとなり、この愛情によって幼児は自己肯定感=「ありのままの自分を受け入れる力」を養うことにつながります。「あなたはあなたのままでいい」と、できない部分も含め、100%の自分の存在を受け入れられているという安心感によって、子供の自己肯定感は育まれていきます。

昔は抱き癖がつくから泣いても放っておけと言われたりしましたが、今は赤ちゃん期のスキンシップの重要性が言われています。「三つ子の魂百まで」という諺がありますが、1歳までに、母親から愛情深く育てられた子供よりも、放っておかれた子供は大脳新皮質の厚さが薄く、コミュニケーション能力が低いという研究報告もあるようです。たくさん抱っこしたり、話しかけたりして下さい。

五感で感じる全てが大切な時期。赤ちゃんの近くで夫婦喧嘩をしたり、TVやDVDに子守りを任せっきりにしたり、スマホに夢中になったり、目を見て話をしなかったり…そんなひとつひとつが、赤ちゃんの発達を阻んでしまうかもしれません。

まず、ママが「I LOVE ME」そして、子供には,「I LOVE YOU」を意識してお子さん自身が「I LOVE ME」になれるように子育てできたらステキですよね。

via diamond.jp

大人でもなかなかできない「決断力」練習すればできるようになる!

via topicks.jp

「決断」とは、決めて断つと書きます。何か一つを決めたら(選んだだら)もう一つを決めていない(選ばなかった)ということになります。例えば、結婚相手をAさんと決める。大きな夢を追いかけてキラキラしているけど生活が不安定なBさんではなく、真面目で誠実な安定感のあるAさんを選ぶ。自分の人生と重ね合わせて大きな「決断」をしている訳です。このように私達の人生は選択の連続でできています。

この「決断」することが大の大人でも難しくなかなか決められない人が多いのは、小さい頃から自分で決める練習をしてこなかったからではないでしょうか?親の言う通り、先生の言う通りにしていれば「良い子」のレッテルが貼られます。そして、みんなと同じ「協調性」があることが良いことと評価されます。人と違う意見、人と違う考え、人と違う行動をすることは個性であるにも関わらず、日本では歓迎されません。その個性がずば抜けてしまえば、例えばオリンピック金メダルをとった羽生結弦君ぐらいになれば誰もが認める訳ですが、なかなか頂点まで極めるまでにはなりません。

大人の言いなりになった良い子が、自分で「決断」するというチャンスをたくさん失っているのかもしれません。前述した「空間認識能力」「コミュニケーション能力」「自己肯定能力」が高い子だったとしても「決断力」がなければその良さを生かすことも才能を発揮することもできないのです。いわゆる「優柔不断」といわれるタイプです。なんとも残念だと思いませんか?「決断力」も練習すればアップします。「こっちとこっちどっちがいい?」と子供の意志を尊重する習慣をつければ、自分の意志をしっかり持った子に育ちます。その選択が親から見て、えー!?と思うことであっても子供の選んだものを尊重してあげる。親にとっても試練ですよね。

我が家の長男は、大学進学のとき家からでも通える理系の希望していた大学に推薦で入れたのに、あえて違う理系大学に入学しました。その選択に私と息子はケンカになりましたが、「もう好きにしなさい!」と言って息子の望む通りの選択をしました。そして入学と同時に一人暮らしをしたのです。

今ではあの時の選択で良かったと思っています。親はいつまでも子供に付きっきりではいられないですからね。「今」の決断の連続があなたの「未来」。かわいい子には旅をさせろ!と言いますが、本当に子供のことを思うなら「決断力」を養ってあげてくださいね。

この「決断」することが大の大人でも難しくなかなか決められない人が多いのは、小さい頃から自分で決める練習をしてこなかったからではないでしょうか?親の言う通り、先生の言う通りにしていれば「良い子」のレッテルが貼られます。そして、みんなと同じ「協調性」があることが良いことと評価されます。人と違う意見、人と違う考え、人と違う行動をすることは個性であるにも関わらず、日本では歓迎されません。その個性がずば抜けてしまえば、例えばオリンピック金メダルをとった羽生結弦君ぐらいになれば誰もが認める訳ですが、なかなか頂点まで極めるまでにはなりません。

大人の言いなりになった良い子が、自分で「決断」するというチャンスをたくさん失っているのかもしれません。前述した「空間認識能力」「コミュニケーション能力」「自己肯定能力」が高い子だったとしても「決断力」がなければその良さを生かすことも才能を発揮することもできないのです。いわゆる「優柔不断」といわれるタイプです。なんとも残念だと思いませんか?「決断力」も練習すればアップします。「こっちとこっちどっちがいい?」と子供の意志を尊重する習慣をつければ、自分の意志をしっかり持った子に育ちます。その選択が親から見て、えー!?と思うことであっても子供の選んだものを尊重してあげる。親にとっても試練ですよね。

我が家の長男は、大学進学のとき家からでも通える理系の希望していた大学に推薦で入れたのに、あえて違う理系大学に入学しました。その選択に私と息子はケンカになりましたが、「もう好きにしなさい!」と言って息子の望む通りの選択をしました。そして入学と同時に一人暮らしをしたのです。

今ではあの時の選択で良かったと思っています。親はいつまでも子供に付きっきりではいられないですからね。「今」の決断の連続があなたの「未来」。かわいい子には旅をさせろ!と言いますが、本当に子供のことを思うなら「決断力」を養ってあげてくださいね。

応用力をつけることで成長が加速する

via swipp.jp

インプットしたらアウトプットする。そこで初めて自分に落とし込めます。どんなにいい話しを聴いても一度聴いただけでは身になりませんが、人に話したり、教えたり、ブログやメルマガなどの文章にしたり、形にすることで初めて自分のモノになります。本を読んで知識を学んだだけでは逆上がりができないように、やってみて、できた!という感覚と体で体得したからできるようになるのです。何度も何度も失敗と繰り返しでできるようになります。

生まれてきた子にとってはすべてが新しい出会い。すべてが新しいチャレンジ。寝返り、はいはい、よちよち歩きを経て大人と同じように2本足で歩けるようになります。転んだり泣いたりしながら強くなっていきます。一つのことを教えたら次の新しいことを教えるのと同時にできたことを応用する力が「成長」を加速させます。「ありがとう」という言葉が言えたなら、ママとパパだけではなく知らない人にも「ありがとう」と言えば、みんなニッコリしてくれる。「あら、いい子ね〜♪」と褒めてくれる。それがわかると「ありがとう」と言われるにはどうしたらいいかを考えるようになります。

この自分で考えるということが大切です。親は基本を教える。応用力は本人次第です。必要以上に手は出さずに言葉掛けをしてあげましょう。「ありがとう」「ママ嬉しい」と感謝や喜びの言葉を多く使ったり、「どうしたいの?」「どうすればいいかな〜?」と本人に考えさせるように促します。

どんな小さな子供であっても、人間には持って生まれた人に喜ばれたい、貢献したいという気持ちがありますから、ママやパパに喜ばれたくてどんどん応用力が発達しますよ。

そして、たくさん褒めてあげてくださいね。ママが喜んでくれて褒めてもらえれば自己肯定感も上がります。人に喜んでもらうことが喜びになればコミュニケーション能力もアップします。失敗したことを叱るより、小さな成功体験をたくさんさせてあげましょう。なにより親子の信頼関係が気付けますよ。

生まれてきた子にとってはすべてが新しい出会い。すべてが新しいチャレンジ。寝返り、はいはい、よちよち歩きを経て大人と同じように2本足で歩けるようになります。転んだり泣いたりしながら強くなっていきます。一つのことを教えたら次の新しいことを教えるのと同時にできたことを応用する力が「成長」を加速させます。「ありがとう」という言葉が言えたなら、ママとパパだけではなく知らない人にも「ありがとう」と言えば、みんなニッコリしてくれる。「あら、いい子ね〜♪」と褒めてくれる。それがわかると「ありがとう」と言われるにはどうしたらいいかを考えるようになります。

この自分で考えるということが大切です。親は基本を教える。応用力は本人次第です。必要以上に手は出さずに言葉掛けをしてあげましょう。「ありがとう」「ママ嬉しい」と感謝や喜びの言葉を多く使ったり、「どうしたいの?」「どうすればいいかな〜?」と本人に考えさせるように促します。

どんな小さな子供であっても、人間には持って生まれた人に喜ばれたい、貢献したいという気持ちがありますから、ママやパパに喜ばれたくてどんどん応用力が発達しますよ。

そして、たくさん褒めてあげてくださいね。ママが喜んでくれて褒めてもらえれば自己肯定感も上がります。人に喜んでもらうことが喜びになればコミュニケーション能力もアップします。失敗したことを叱るより、小さな成功体験をたくさんさせてあげましょう。なにより親子の信頼関係が気付けますよ。

まとめ

いかがでしたか?

実は、大人になっても難しいことばかりですが、子育てする時に意識して子供と関わることで、子供の能力をあげることができたらとても理想的な親子関係を築けると思うのです。自分自身の子育ての反省も踏まえて、あの頃の自分にこんな知識があったらもっと上手に子育てできただろうなと思います。

・空間認識能力アップで、俯瞰して見る能力がつく

・コミュニケーション能力を磨いて人間関係をスムーズに

・自己肯定能力で、自分に自信を持てる

・決断力を身につけて、迷いのない人生に

・応用力を鍛えることで成長を加速

子育てを教えてもらえることがないまま親になって、迷いながらも子供と一緒に親も成長していきます。完璧な子育て、満点の子育てはありませんから、あなたらしい方法で子育てしてくださいね。上述したことを頭の片隅で意識していただければあなたもお子さんも生きやすくなるのではないでしょうか?ママの才量で能力アップして子供の持つ無限の可能性を広げてあげてください。

実は、大人になっても難しいことばかりですが、子育てする時に意識して子供と関わることで、子供の能力をあげることができたらとても理想的な親子関係を築けると思うのです。自分自身の子育ての反省も踏まえて、あの頃の自分にこんな知識があったらもっと上手に子育てできただろうなと思います。

・空間認識能力アップで、俯瞰して見る能力がつく

・コミュニケーション能力を磨いて人間関係をスムーズに

・自己肯定能力で、自分に自信を持てる

・決断力を身につけて、迷いのない人生に

・応用力を鍛えることで成長を加速

子育てを教えてもらえることがないまま親になって、迷いながらも子供と一緒に親も成長していきます。完璧な子育て、満点の子育てはありませんから、あなたらしい方法で子育てしてくださいね。上述したことを頭の片隅で意識していただければあなたもお子さんも生きやすくなるのではないでしょうか?ママの才量で能力アップして子供の持つ無限の可能性を広げてあげてください。