学ぼう!「こどもの救急対応」焦らずに対処するための知識とは

2016年12月26日 公開

こどもは考えている以上に判断に困る症状が出てきてしまうものです。救急の時にどう対処したら良いのか、どこに電話するべきなのかなどで焦ってしまう事がありますよね。こどもの救急対応をしっかりと知っておくことで焦らず対応できるので知識をつけておきましょう。

こどもの「ケガ」「病気」はいつ起こるか分からない

via pixabay.com

こどものケガや病気はいつ引き起こされるものなのか予測がついていたら救急という状態にはなりませんよね。特にちいさい頃というのは真夜中や病院の休日といった日に救急という事があるのです。

そういった場合はまずは慌てずにしっかりと対処するのが先決です。

しかし、どうしたら良いのか悩む人も多いですよね。今回はどうすれば焦らず対処できるのか、症状に合わせた対処法をご紹介していきます。

そういった場合はまずは慌てずにしっかりと対処するのが先決です。

しかし、どうしたら良いのか悩む人も多いですよね。今回はどうすれば焦らず対処できるのか、症状に合わせた対処法をご紹介していきます。

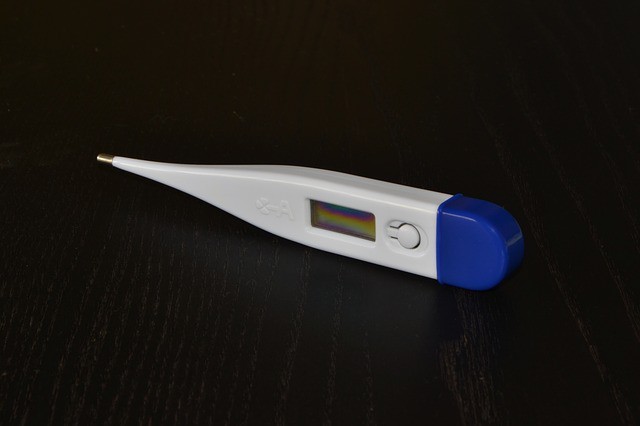

もしも高い熱が出たとき

via pixabay.com

こどもは良く発熱を引き起こすので毎回どのように対処したら良いのかわからないママも多いと思います。

特に大事な日の付近で発熱が引き起こされると対処に困りますよね。まず、高い熱とは何度からかを確認していきましょう。

こどもが発熱した場合に、体温の高さが気になると思いますが平熱は知っていますか?

①平熱が37度前後のこどもが38度の発熱をした場合

②平熱が36度前後のこどもが38度の発熱をした場合

上記の二つの条件を比べると大きな違いが出てくる事になります。①の場合だとやや熱が出てきた程度の初期と考えられます。しかし、②の場合はかなり熱が高い状態とわかりますよね。平熱の違いで熱の程度が変わるので注意が必要です。

特に大事な日の付近で発熱が引き起こされると対処に困りますよね。まず、高い熱とは何度からかを確認していきましょう。

こどもが発熱した場合に、体温の高さが気になると思いますが平熱は知っていますか?

①平熱が37度前後のこどもが38度の発熱をした場合

②平熱が36度前後のこどもが38度の発熱をした場合

上記の二つの条件を比べると大きな違いが出てくる事になります。①の場合だとやや熱が出てきた程度の初期と考えられます。しかし、②の場合はかなり熱が高い状態とわかりますよね。平熱の違いで熱の程度が変わるので注意が必要です。

via pixabay.com

平熱を知らないといつもと比べて少し熱が高いのか、もしくはいつもよりかなり熱が高いのかなどがわからないので、普段からチェックをしておくことが大事です。

【37.5℃以上の発熱】大人だと一般的に発熱といわれる体温です

一般的に大人の発熱と言われるものは37.5度からと言われています。平熱より高く、37.5度以下の場合は微熱と考えられます。

もしも、38度以上の発熱があった場合には受診しましょう。

38度の場合は何かの原因があると考えられます。38度以下の場合だと知恵熱等で済む事もありますが、38度を超えてくるとインフルエンザやウイルス感染症の疑いも出てくるため、早期の受診をお勧めします。

昼間の場合は受診がベストですが、夜間の場合では慌てて受診しないで翌日でも問題ない場合が多いです。

ただし、乳幼児の場合は早期に受診してください。水分補給ができていない、眠れないなどがある場合は特に受信するようにしましょう。

38度の場合は何かの原因があると考えられます。38度以下の場合だと知恵熱等で済む事もありますが、38度を超えてくるとインフルエンザやウイルス感染症の疑いも出てくるため、早期の受診をお勧めします。

昼間の場合は受診がベストですが、夜間の場合では慌てて受診しないで翌日でも問題ない場合が多いです。

ただし、乳幼児の場合は早期に受診してください。水分補給ができていない、眠れないなどがある場合は特に受信するようにしましょう。

「ゼコゼコ」「ヒューヒュー」と変な呼吸音がする

via pixabay.com

「ゼコゼコ」「ヒューヒュー」と言った呼吸器の異常は気管支喘息(ぜんそく)が考えられます。

気管支喘息はひどくなってしまうと息を吐くのが苦しくなり、肋骨の間やのどがベコベコとへこむような陥没(かんぼつ)呼吸を引き起こしてしまいます。このような状態が続くと呼吸困難に陥ってしまうので注意が必要です。

気管支喘息はひどくなってしまうと息を吐くのが苦しくなり、肋骨の間やのどがベコベコとへこむような陥没(かんぼつ)呼吸を引き起こしてしまいます。このような状態が続くと呼吸困難に陥ってしまうので注意が必要です。

家族や兄弟に喘息を持っている人がいると、発症する確率が高くなります。両親に喘息などがあるお子さんはリスクが3~5倍になります。

アトピー性皮膚炎を合併するこどもにも喘息の発症頻度が高くなるというデータもあるそうです。

生活環境に存在するアレルゲンが原因となっているケースも考えられます。

室内ではダニ・ほこり・カビ・動物などがアレルゲンとなります。屋外の場合だと、花粉・昆虫などがアレルゲンとなります。

普段の生活では問題ないものの、免疫力の低下などによって発症する事もあるので注意しておきましょう。

室内ではダニ・ほこり・カビ・動物などがアレルゲンとなります。屋外の場合だと、花粉・昆虫などがアレルゲンとなります。

普段の生活では問題ないものの、免疫力の低下などによって発症する事もあるので注意しておきましょう。

発作時には症状をやわらげる治療を行い、無症状の時にも、良い状態を続ける治療を行います。後者の方が重要です。喘息の原因となるものをなくす「環境整備」と「薬(抗炎症作用のある内服・吸入)」による治療と予防を行います。

まずは、受診をしましょう。喘息の疑いがあるならば環境整備をしていく切っ掛けになります。

via pixabay.com

刺激になるものとして

◆煙草・花火・蚊取り線香・ストーブなどから発生する煙

◆化粧品・殺虫剤・ヘアスプレーなどに含まれている化学薬品

◆排気ガスや細かい粉末

などが刺激となるので環境からの排除を心掛けましょう。

他にも気を付けたいものはあります。天気などによって気圧の低下や気温差が10℃以上になった場合、睡眠不足も考えられます。これら環境整備をしていくだけでも大きな対処になります。

◆煙草・花火・蚊取り線香・ストーブなどから発生する煙

◆化粧品・殺虫剤・ヘアスプレーなどに含まれている化学薬品

◆排気ガスや細かい粉末

などが刺激となるので環境からの排除を心掛けましょう。

他にも気を付けたいものはあります。天気などによって気圧の低下や気温差が10℃以上になった場合、睡眠不足も考えられます。これら環境整備をしていくだけでも大きな対処になります。

いつもと明らかに違う「下痢」を起こした

via pixabay.com

「いつもと明らかに違う下痢とはどういった下痢か」考えられる病気、下痢の場合の対処法、注意点等の説明を150~400文字程度でお願いします。

(水分を取らす、脱水症状に気を付ける、感染の疑いもあるのでママも注意等オススメです)

(水分を取らす、脱水症状に気を付ける、感染の疑いもあるのでママも注意等オススメです)

明らかにいつもと違う下痢とはどのような状態なのかをまず覚えましょう。

◆臭い

腐ったような臭い・すっぱい臭い

◆形や状態

血液や粘液のようなものが混ざる・赤っぽい・白っぽい・クリーム色・ドロドロ・水様

◆1日に何度出ているのか

いつもの排便のサイクルと乱れていないか確認

◆その他の症状

嘔吐・腹痛・機嫌の状態・食欲・熱

これらをよく観察してみてください。

◆臭い

腐ったような臭い・すっぱい臭い

◆形や状態

血液や粘液のようなものが混ざる・赤っぽい・白っぽい・クリーム色・ドロドロ・水様

◆1日に何度出ているのか

いつもの排便のサイクルと乱れていないか確認

◆その他の症状

嘔吐・腹痛・機嫌の状態・食欲・熱

これらをよく観察してみてください。

いつもより便は軟らかいが、下痢の回数が1日数回以内

食欲がいつもと変わらず、水分が飲めている

熱がなく、機嫌もよく元気

上記のような状態ならば様子をみて、通常通りの診察時間での受診でも問題ありません。

救急対処が必要な状態はもっと異常がある場合です。

救急対処が必要な状態はもっと異常がある場合です。

via pixabay.com

・白色

・繰り返す水様便

・血液が混じった下痢

・高熱やおう吐がある

・腹痛が強い

・機嫌が悪く水分を取らない

・排尿が少ない

・排尿の量が少ないorない

・唇や舌が乾いている

これらの状態が引き起こされている場合には救急で受診をしましょう。

中には感染症で引き起こされているものもあり、下痢や嘔吐の始末をしているママにも感染している恐れがあるため注意が必要です。

また、唇や舌が乾いている場合などは脱水が引き起こされてしまっています。

命の危険があるため、早急に受診しましょう。

・繰り返す水様便

・血液が混じった下痢

・高熱やおう吐がある

・腹痛が強い

・機嫌が悪く水分を取らない

・排尿が少ない

・排尿の量が少ないorない

・唇や舌が乾いている

これらの状態が引き起こされている場合には救急で受診をしましょう。

中には感染症で引き起こされているものもあり、下痢や嘔吐の始末をしているママにも感染している恐れがあるため注意が必要です。

また、唇や舌が乾いている場合などは脱水が引き起こされてしまっています。

命の危険があるため、早急に受診しましょう。

吐いたときの対応・処置方法

via pixabay.com

こどもはまだ体の機能が成熟していないため、胃の噴門部と呼ばれる部分が未発達になっています。このような状態のため、こどもは吐く事が多いのです。小学校低学年程度までならば、しゃべる・食べ過ぎるだけで吐いてしまう事もあります。

吐いてしまったものには、場合によってはウイルスなどが含まれている事があります。

ノロウイルス・ロタウイルス・アデノウイルス・病原性大腸菌・サルモネラなどの感染性胃腸炎は吐物や排便によって感染する可能性があります。処分には十分注意しなければいけません。

嘔吐の対策として、処理用のグッズを揃えておきましょう。

◆次亜塩素酸ナトリウム系の消毒液

アルコール消毒のために必要になります。消毒可能な菌や、空気中に飛散すると長く生きられない比較的弱い菌などに効果的です。しかし、アルコールに反応する事で蒸発して感染力を拡大する可能性もあるので注意してください。

◆布

◆マスク

◆エプロン

◆手袋

これらは全て使い捨てのものを使いましょう。使用したものを洗っても菌が残ってしまうため危険です。

処理が終わったら必ず手を洗いましょう。石鹸だと石鹸に菌が残る可能性があるので液体のものを使うのがベターです。

吐いてしまったものには、場合によってはウイルスなどが含まれている事があります。

ノロウイルス・ロタウイルス・アデノウイルス・病原性大腸菌・サルモネラなどの感染性胃腸炎は吐物や排便によって感染する可能性があります。処分には十分注意しなければいけません。

嘔吐の対策として、処理用のグッズを揃えておきましょう。

◆次亜塩素酸ナトリウム系の消毒液

アルコール消毒のために必要になります。消毒可能な菌や、空気中に飛散すると長く生きられない比較的弱い菌などに効果的です。しかし、アルコールに反応する事で蒸発して感染力を拡大する可能性もあるので注意してください。

◆布

◆マスク

◆エプロン

◆手袋

これらは全て使い捨てのものを使いましょう。使用したものを洗っても菌が残ってしまうため危険です。

処理が終わったら必ず手を洗いましょう。石鹸だと石鹸に菌が残る可能性があるので液体のものを使うのがベターです。

via pixabay.com

使い捨て手袋(2重)、使い捨てビニールエプロン、マスクを着用し、処理者への感染を予防し、感染源の媒介者にならないようにします。

吐物の蒸発により感染源が飛散しないように、嘔吐物を新聞紙や使い捨ての布、キッチンペーパーで覆います。

吐物を中央に集め、ゴミ袋(ビニール性)に入れます。

薄めた消毒液(次亜塩素酸ナトリウム5%液)を使い捨ての布やキッチンペーパーにしみこませて2回床を拭き、消毒します。

手袋(外側)を汚れた面を内側におりこみながらはずし、使い捨てエプロンをはずしてゴミ袋に入れる。

消毒液が残っていれば、ごみ袋の中にかけ入れ、感染源が飛散しないように静かに袋を縛る。

ビニール袋に、吐物処理後のゴミ袋を入れ、マスク、手袋(2枚目)をはずし、ごみ袋を二重の状態にして破棄する。

消毒後は、窓を開け30分以上の十分な換気を行う。

最後に、石鹸を使用した手洗いを行う。

少し長いですが、これくらいの対処をしておくと危険が少なくて済みます。

感染症に一緒になってしまうと辛い状況となるので注意して行ってみてくださいね。

感染症に一緒になってしまうと辛い状況となるので注意して行ってみてくださいね。

身体にブツブツが出てきた

via pixabay.com

体にぶつぶつが出来てしまった時に考えられる病気として蕁麻疹(じんましん)があります。

蕁麻疹は境界がはっきりとわかるように盛り上がったぶつぶつが出るのが特徴的なものです。

通常の場合には体の一部にぶつぶつと出てきてかゆみを伴うだけで済みますが

重症の場合だとぶつぶつ同士がくっつく事によって腫れたような状態になります。まぶたや唇にまで症状が出る場合や、体の内側にも症状が出てきてしまうケースもあります。

こどもの場合だと、のどに症状がでた時に呼吸困難を引き起こしてしまうので注意が必要です。

また、蕁麻疹であったとしてもアナフィラキシーショックが引き起こされる可能性があります。アナフィラキシーショックは強いアレルギー反応の事で、命にかかわる可能性もあるので救急での受診が必要となります。

蕁麻疹は境界がはっきりとわかるように盛り上がったぶつぶつが出るのが特徴的なものです。

通常の場合には体の一部にぶつぶつと出てきてかゆみを伴うだけで済みますが

重症の場合だとぶつぶつ同士がくっつく事によって腫れたような状態になります。まぶたや唇にまで症状が出る場合や、体の内側にも症状が出てきてしまうケースもあります。

こどもの場合だと、のどに症状がでた時に呼吸困難を引き起こしてしまうので注意が必要です。

また、蕁麻疹であったとしてもアナフィラキシーショックが引き起こされる可能性があります。アナフィラキシーショックは強いアレルギー反応の事で、命にかかわる可能性もあるので救急での受診が必要となります。

蕁麻疹の一番わかりやすい特徴は、1つ1つのブツブツはだいたい2時間程度で消えてしまうという点です。

ほかの病気だった場合は、数時間できれいさっぱり消えてしまうということはありません。虫刺されの場合も赤みやかゆみが残りますよね。

ブツブツが肌に出てかゆがっても、1~2時間ほど様子を見て消えてしまうようなら蕁麻疹の可能性が大きいでしょう。

このような特徴をしって判断していきましょう。

ぶつぶつが出来てしまった時にはいつ受診するべきか悩む事も多くあります。

毎日のように繰り返してしまうケースもあるので不安な人も少なくありません。不安を感じた場合には皮膚科を受診するようにしましょう。また、アレルギーを疑うような事があればアレルギー科がある病院を選ぶのも良いかもしれませんね。

救急で受診する場合には以下のような点を考えてみてください。

・全身にぶつぶつが出来てしまっている

・呼吸音に異常が出ている(ぜーぜー、ゼロゼロなど)

・喉のかゆみを多く訴える

・腹痛の訴えがある

これらがひとつ、または複数当てはまる場合には夜間であっても救急を受診してみましょう。

毎日のように繰り返してしまうケースもあるので不安な人も少なくありません。不安を感じた場合には皮膚科を受診するようにしましょう。また、アレルギーを疑うような事があればアレルギー科がある病院を選ぶのも良いかもしれませんね。

救急で受診する場合には以下のような点を考えてみてください。

・全身にぶつぶつが出来てしまっている

・呼吸音に異常が出ている(ぜーぜー、ゼロゼロなど)

・喉のかゆみを多く訴える

・腹痛の訴えがある

これらがひとつ、または複数当てはまる場合には夜間であっても救急を受診してみましょう。

何かを飲み込んだとき

via pixabay.com

小さいこどもは何でも口に入れてしまいます。大人でも驚くようなものを口に入れてしまうケースは多くあります。

そんな時に注意したいのが飲み込んでしまった時です。これを誤飲(ごいん)呼びます。

焦ってしまいますが、まずは落ち着いて何を飲み込んでしまったのか確認しましょう。

飲み込みやすいものとして

・紙やティッシュ、新聞紙

・クレヨンや消しゴムなどの文房具

・粘土や絵の具などの用品

・歯磨き粉やシャンプー、リンスなどの整容用品

・口紅やリップなどの化粧品

・台所用洗剤や洗濯用洗剤などの日用品

・固形の蚊取り線香など

・お金やおはじきなどの小さいもの

などが多くあります。また、喫煙をされているご家庭の場合では、煙草やライターといったものを口に入れるケースも多くあるので注意してみてください。

そんな時に注意したいのが飲み込んでしまった時です。これを誤飲(ごいん)呼びます。

焦ってしまいますが、まずは落ち着いて何を飲み込んでしまったのか確認しましょう。

飲み込みやすいものとして

・紙やティッシュ、新聞紙

・クレヨンや消しゴムなどの文房具

・粘土や絵の具などの用品

・歯磨き粉やシャンプー、リンスなどの整容用品

・口紅やリップなどの化粧品

・台所用洗剤や洗濯用洗剤などの日用品

・固形の蚊取り線香など

・お金やおはじきなどの小さいもの

などが多くあります。また、喫煙をされているご家庭の場合では、煙草やライターといったものを口に入れるケースも多くあるので注意してみてください。

ネズミ駆除薬 病院に行くまで何もしないでください!

トイレ用洗剤 塩酸・水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムなどの成分が含まれているものが危険です。

苛性ソーダ 手づくり石けんの材料として使用しているご家庭があります。

ウジ駆除用の殺虫剤 クレゾールが含まれているものが危険です。

このようなケースの場合では危険な場合もあるため、吐かせる事なく早期に受診しましょう。

誤飲してしまった時の対処として受診の目安を覚えておきましょう。

◆呼吸が苦しそう・せき込みがひどい

◆顔色が悪い

◆誤飲したものが何かわからない

◆口臭がきつい

◆尖ったものを飲んだ

◆唾液や吐物に血液が入っている

◆意識がない

これらの症状が出てきてしまっている場合は早急に受診してください。

重篤な症状が引き起こされる可能性があります。

他にも注意してほしい部分があります。

・煙草を2cm以上食べた時

・煙草の入っているジュースの缶から残りを飲んだ時

・漂白剤や殺虫剤を飲んだ時

・灯油やボタン電池、医薬品を飲んだ時

などは早期に受診が必要です。

◆呼吸が苦しそう・せき込みがひどい

◆顔色が悪い

◆誤飲したものが何かわからない

◆口臭がきつい

◆尖ったものを飲んだ

◆唾液や吐物に血液が入っている

◆意識がない

これらの症状が出てきてしまっている場合は早急に受診してください。

重篤な症状が引き起こされる可能性があります。

他にも注意してほしい部分があります。

・煙草を2cm以上食べた時

・煙草の入っているジュースの缶から残りを飲んだ時

・漂白剤や殺虫剤を飲んだ時

・灯油やボタン電池、医薬品を飲んだ時

などは早期に受診が必要です。

やけどをしたとき

via pixabay.com

こどもの皮膚は大人と比べると薄いのが特徴です。

短時間で少し熱いものに触れているだけでも皮膚の奥にダメージが広がってしまいます。

大人では問題ない場合でも小さなこどもは大きなやけどとなってしまうのです。

大人の場合では体の表面積の30%がやけどになると危険とされていますが、赤ちゃんの場合では10%以上のやけどで命の危険が出てきてしまいます。対処はしっかりと出来るようにしておきましょう。

短時間で少し熱いものに触れているだけでも皮膚の奥にダメージが広がってしまいます。

大人では問題ない場合でも小さなこどもは大きなやけどとなってしまうのです。

大人の場合では体の表面積の30%がやけどになると危険とされていますが、赤ちゃんの場合では10%以上のやけどで命の危険が出てきてしまいます。対処はしっかりと出来るようにしておきましょう。

片方の腕、足だけで体表面積は既に10パーセントになり、更に頭全体と胴体の全面、、背面で各20%になるので、片足もしくは片腕の全体か、頭もしくは胴体の前面、背面の半分近くをやけどすると即命に関わる危険な状態になってしまうのです。

大人の場合はすぐに熱いものから手などを守る事が出来ますが、子供の場合は反射が鈍いので気が付いた時点で手遅れな事も多くあります。

やけどをしてしまった時には落ち着いて対処しましょう。

まず、やってはいけない事のひとつとして衣類を脱がすという事です。衣類を脱がせるのは処置をした後が好ましいとされています。冷やす前に服を脱がそうとすると、時間がかかってしまいます。結果的にやけどの進行が進んでしまうため、処置が遅れてしまって重症化するのです。

また、洋服と皮膚がくっついてしまっている場合があり、脱がしてしまうとくっついている部分をはがして傷つけてしまうケースが少なくありません。やけどの範囲が分からない以上、先に冷やして進行を止める事が先決です。

やけどの対処としてしっかりと冷やし続けてあげましょう。広範囲になっている場合には氷などで冷やすのも難しいケースが多いですよね。氷水をバケツにいれて冷やすという人もいるかもしれませんが、こどもにとっては冷たすぎるので水で問題ありません。念入りに洗い流してあげましょう。

まず、やってはいけない事のひとつとして衣類を脱がすという事です。衣類を脱がせるのは処置をした後が好ましいとされています。冷やす前に服を脱がそうとすると、時間がかかってしまいます。結果的にやけどの進行が進んでしまうため、処置が遅れてしまって重症化するのです。

また、洋服と皮膚がくっついてしまっている場合があり、脱がしてしまうとくっついている部分をはがして傷つけてしまうケースが少なくありません。やけどの範囲が分からない以上、先に冷やして進行を止める事が先決です。

やけどの対処としてしっかりと冷やし続けてあげましょう。広範囲になっている場合には氷などで冷やすのも難しいケースが多いですよね。氷水をバケツにいれて冷やすという人もいるかもしれませんが、こどもにとっては冷たすぎるので水で問題ありません。念入りに洗い流してあげましょう。

軽症のやけどの場合は冷やすだけで治まることもあります。ただし、外陰部のやけど、関節のやけど、気道(空気の通り道)のやけどなどの場合は特別な治療が必要となるため、必ず病院を受診します。

尿や便がつく外陰部の場合だと感染症の確率がぐっとあがってしまうので注意が必要です。

受診の目安として面積も注目してみましょう。10%以上の場合は受診が必要というのをお伝えいたしました。

しかし、どの程度か判断するのが難しい人も多いと思います。

例えば

◆頭や首、手足を除いてお腹側と背中側でわけた場合の片面半分程度

◆片腕全体

◆片足全体

◆顔の半分以上

このような診断の目安があります。軽度のやけどなら問題ありませんが、広範囲のやけどの場合には十分な注意が必要です。

しかし、どの程度か判断するのが難しい人も多いと思います。

例えば

◆頭や首、手足を除いてお腹側と背中側でわけた場合の片面半分程度

◆片腕全体

◆片足全体

◆顔の半分以上

このような診断の目安があります。軽度のやけどなら問題ありませんが、広範囲のやけどの場合には十分な注意が必要です。

夜間救急へ行くべきか判断が難しい時は?

via pixabay.com

夜間や休日となると受診するべきか判断がつかない事もしばしばありますよね。

そんな判断が難しい時には、病院や相談窓口に相談してみましょう。日ごろからの自治体などのホームページで調べておくと電話もしやすいですね。

相談窓口ですが、いま住んでいる都道府県の[小児救急電話相談]にかけてみましょう。

#8000を電話で押すと自動的に都道府県に合わせて繋がるようになっています。対処方法や診察の必要性などを聞く事が出来るので、気になる事は聞いておきましょう。

そんな判断が難しい時には、病院や相談窓口に相談してみましょう。日ごろからの自治体などのホームページで調べておくと電話もしやすいですね。

相談窓口ですが、いま住んでいる都道府県の[小児救急電話相談]にかけてみましょう。

#8000を電話で押すと自動的に都道府県に合わせて繋がるようになっています。対処方法や診察の必要性などを聞く事が出来るので、気になる事は聞いておきましょう。

まとめ

via pixabay.com

いかがでしたでしょうか。

こどもは大人と違って重症化しやすいので、対処も敏感になってしまいますよね。しかし、そんな時こそ落ち着いて対処が出来るようになれば、不安な気持ちもこどもに伝わる事なく安心して過ごせます。

焦っている時ほど、物事は上手くいかないものです。しっかりと事前に準備、知識をつけておくだけでも違うと思うので是非参考にして、安心した育児が出来るように心掛けてくださいね。

こどもは大人と違って重症化しやすいので、対処も敏感になってしまいますよね。しかし、そんな時こそ落ち着いて対処が出来るようになれば、不安な気持ちもこどもに伝わる事なく安心して過ごせます。

焦っている時ほど、物事は上手くいかないものです。しっかりと事前に準備、知識をつけておくだけでも違うと思うので是非参考にして、安心した育児が出来るように心掛けてくださいね。

こどもの救急対応についてはこちらの記事もオススメです♪

子供の救急に備えて!焦らず対応するためのマニュアル – ikumama

いつ訪れるか分からない緊急事態。その中に、子供の救急もあります。いざとなると、心配のあまり気が動転したり慌てたり焦ったりして正しい処置が出来ないこともありますよね。特に、はじめての育児では分からないことだらけです。すぐに病院に受診した方がいいのか?救急車を呼ぶレベルなのか?その判断方法をご紹介します。

困ったときの「小児救急電話相談」は子育てママの強い味方! – ikumama

小さいお子さんは、よく体調を壊します。そして、重症化もしやすいです。大事なわが子なので、お母さんはとても心配になりますよね。そんなときに頼りになるのが、小児救急電話相談。子供の症状などを話せば、様々な対処法を教えてくれます。知らないお母さんは、ぜひとも活用してほしいです。

子供が熱を出したらどうすればいい?ホームケアの方法と受診の目安 – ikumama

子供が熱を出すのは仕方ないこと、とわかっていても、発熱してぐったりしている子供を見るのはとっても辛いもの。発熱したらすぐに病院に行くべき?救急車を呼ぶ必要は?けいれんが起こったらどうしたらいい?ホームケアと病院に行くタイミングについて調べてみました。