彼岸花の別名が怖い!?花言葉や種類・特徴とは?見ごろや名所もあわせて徹底調査!

2018年7月27日 公開

彼岸花の印象あまりよくないという方も多いかもしれません。その理由は別名や彼岸花の特性にあるかもしれませんよ!花言葉も怖いのか?と思ってしまいます。彼岸花の花言葉や特徴、見ごろや名所もあわせて調べてみたのでご紹介します!

彼岸花ってどんな花?

via www.photo-ac.com

彼岸花がどんなお花か、パッと思い浮かびますか?

まずは、彼岸花がどんなお花なのか確認しておきましょう。

まずは、彼岸花がどんなお花なのか確認しておきましょう。

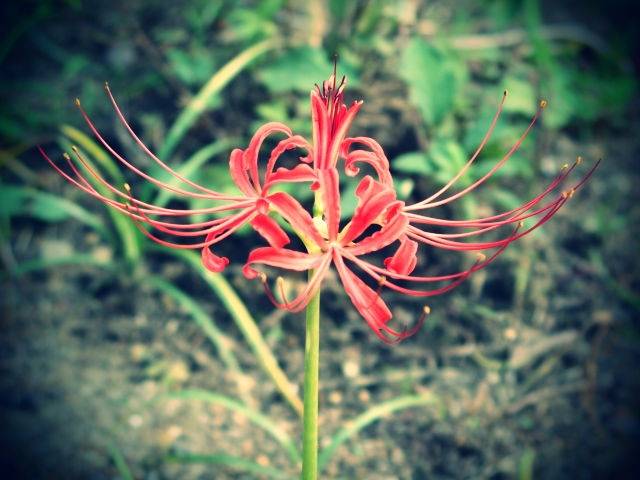

彼岸花(Lycoris radiata)

彼岸花は、ヒガンバナ科ヒガンバナ科の多年草です。旧分類ではユリ科とされていました。球根のある植物ですね。

実は毒もあるんです。この花。

全草(その植物の全部)が有毒で、特に球根の部分(鱗茎)にはアルカロイドが多く含まれています。

これは、経口摂取すると吐き気や下痢を引き起こすとされ、ひどい場合は中枢神経の麻痺を起こして死に至ることもあるほどの毒をもっています。

7月~10月ごろに咲く彼岸花ですが、日本の広い地域に自生していて、お彼岸の時期に咲くことが由来でその名がつけられたようです。

実は毒もあるんです。この花。

全草(その植物の全部)が有毒で、特に球根の部分(鱗茎)にはアルカロイドが多く含まれています。

これは、経口摂取すると吐き気や下痢を引き起こすとされ、ひどい場合は中枢神経の麻痺を起こして死に至ることもあるほどの毒をもっています。

7月~10月ごろに咲く彼岸花ですが、日本の広い地域に自生していて、お彼岸の時期に咲くことが由来でその名がつけられたようです。

彼岸花の種類・特徴

via www.photo-ac.com

日本各地に群生している彼岸花ですが、花火のように放射状に花びらが付きます。花が咲いた後に葉が伸びるという、普通の植物とは逆の成長をするのが特徴です。

夏の終わりから秋にかけて多く咲いていますね。

彼岸花は、赤い花をつけるものが多いですが、まれに白い花のものもあります。園芸種として多く開発されていて、赤白に加えて、ピンクや黄色のものもあります。

先にもご紹介した通り、毒をもっているので、その毒の効果で畑を荒らす虫や動物を避けるために植えられていたことも多く、人里に多く生育しています。

土葬されていた時代には、虫や動物にご遺体を荒らされないように、この彼岸花を植えていたということもあるようです。

ただ、彼岸花の毒は正しく流用されれば、生薬として使用できます。彼岸花の毒の一種であるガランタミンはアルツハイマー病の治療薬として使われています。

夏の終わりから秋にかけて多く咲いていますね。

彼岸花は、赤い花をつけるものが多いですが、まれに白い花のものもあります。園芸種として多く開発されていて、赤白に加えて、ピンクや黄色のものもあります。

先にもご紹介した通り、毒をもっているので、その毒の効果で畑を荒らす虫や動物を避けるために植えられていたことも多く、人里に多く生育しています。

土葬されていた時代には、虫や動物にご遺体を荒らされないように、この彼岸花を植えていたということもあるようです。

ただ、彼岸花の毒は正しく流用されれば、生薬として使用できます。彼岸花の毒の一種であるガランタミンはアルツハイマー病の治療薬として使われています。

彼岸花の別名が怖い!?

via www.photo-ac.com

彼岸花の別名でよく聞くのは【曼珠沙華・まんじゅしゃげ】ですかね。他にもたくさん別名があって、実はちょっと怖いくなるような名前も多いんです。

学名や海外の名前、方言を入れると、その数は1000以上の名前があるんです。

ちょっと怖い名前をピックアップしてご紹介してみます。

学名や海外の名前、方言を入れると、その数は1000以上の名前があるんです。

ちょっと怖い名前をピックアップしてご紹介してみます。

彼岸花の別名

・死人花(しびとばな)

・地獄花(じごくばな)

・幽霊花(ゆうれいばな)

・蛇花(へびのはな)

・剃刀花(かみそりばな)

・狐花(きつねばな)

・捨子花(すてごばな)

・毒花(どくばな)

・痺れ花(しびればな)

・地獄花(じごくばな)

・幽霊花(ゆうれいばな)

・蛇花(へびのはな)

・剃刀花(かみそりばな)

・狐花(きつねばな)

・捨子花(すてごばな)

・毒花(どくばな)

・痺れ花(しびればな)

このような別名で呼ばれるようになった理由としては、彼岸花が植えられたいた歴史的な背景がかかわっていそうですね。

先にご紹介したように、土葬のご遺体を守るために、彼岸花を利用していたということが大きいでしょう。

赤い花・天上の花という意味で、めでたい花と言われている場合もあるようですね。

先にご紹介したように、土葬のご遺体を守るために、彼岸花を利用していたということが大きいでしょう。

赤い花・天上の花という意味で、めでたい花と言われている場合もあるようですね。

彼岸花の花言葉◇赤

via www.photo-ac.com

彼岸花については少々物騒なことばかりご紹介してきましたが、以外にも花言葉はそれほどではないんです。

これまでご紹介した印象からはちょっと離れた感じのものもありますよ。まずは、赤い彼岸花の花言葉からご紹介します。

・情熱

・独立

・再会

・あきらめ

・思うはあなたひとり

・また会う日を楽しみに

・悲しい思い出

炎のような赤い色は、情熱をイメージさせるのですかね。お墓の周りに咲いていることも多いためか寂しげなもの多い印象です。

これまでご紹介した印象からはちょっと離れた感じのものもありますよ。まずは、赤い彼岸花の花言葉からご紹介します。

・情熱

・独立

・再会

・あきらめ

・思うはあなたひとり

・また会う日を楽しみに

・悲しい思い出

炎のような赤い色は、情熱をイメージさせるのですかね。お墓の周りに咲いていることも多いためか寂しげなもの多い印象です。

彼岸花の花言葉◇白

via www.photo-ac.com

実は自生している白い彼岸花に出会ったことがないわたしですが、写真で見るととても柔らかな印象ですね。花言葉もご紹介します。

・思うはあなたひとり

・また会う日を楽しみに

このふたつが白い彼岸花の花言葉なのだそうです。遠く離れてしまった人を偲ぶかのような花言葉ですね。寂しげですが、悲観的過ぎないところは素敵だなと感じます。

・思うはあなたひとり

・また会う日を楽しみに

このふたつが白い彼岸花の花言葉なのだそうです。遠く離れてしまった人を偲ぶかのような花言葉ですね。寂しげですが、悲観的過ぎないところは素敵だなと感じます。

彼岸花の花言葉◇黄色

via www.photo-ac.com

黄色い彼岸花にもまだお目にかかったことがないのですが、かわいらしく赤い彼岸花よりも衝撃の少ないお花という印象です。黄色の彼岸花も花言葉をご紹介します。

・深い思いやりの心

・悲しい思い出

・追想

誰かを思う(偲ぶ)思いが花言葉に表現されているようですね。毒があったり、恐ろし気な別名があったりしても、花言葉には心がこもっている気がします。

※追想とは:過去を思い出して偲ぶこと

・深い思いやりの心

・悲しい思い出

・追想

誰かを思う(偲ぶ)思いが花言葉に表現されているようですね。毒があったり、恐ろし気な別名があったりしても、花言葉には心がこもっている気がします。

※追想とは:過去を思い出して偲ぶこと

彼岸花の季節(見ごろな時期)

via www.photo-ac.com

彼岸花も品種改良によって、7月から楽しめるものもありますが、基本となる種は9月から10月に見ごろを迎えます。秋のお彼岸(秋分の日)前後が彼岸花の時期を言えるでしょう。

【彼岸花の花がキレイに咲いている状態を見るなら、雨上がりがいい】といわれています。

空気が乾燥している状態が続き、そのあとに雨が降ると一斉に花を咲かせる特性があります。その特性から、雨後の彼岸花といわれるほど雨上がりが一番キレイに見れるとされています。

彼岸花を見るなら、雨上がりがねらい目ですね!

【彼岸花の花がキレイに咲いている状態を見るなら、雨上がりがいい】といわれています。

空気が乾燥している状態が続き、そのあとに雨が降ると一斉に花を咲かせる特性があります。その特性から、雨後の彼岸花といわれるほど雨上がりが一番キレイに見れるとされています。

彼岸花を見るなら、雨上がりがねらい目ですね!

彼岸花の名所◇埼玉県・巾着田

via www.photo-ac.com

彼岸花を楽しめる名所をいくつかご紹介します。たくさんの彼岸花、壮観でしょうね!

まずは、【埼玉県の巾着田】からご紹介です。

埼玉県の日高市にあります巾着田は、彼岸花の名所としてとても有名です。彼岸花開花の時期には人出も相当だそうです。

遊歩道では、左に彼岸花・右に高麗川と散策にはとっておきのスポットですね。

まずは、【埼玉県の巾着田】からご紹介です。

埼玉県の日高市にあります巾着田は、彼岸花の名所としてとても有名です。彼岸花開花の時期には人出も相当だそうです。

遊歩道では、左に彼岸花・右に高麗川と散策にはとっておきのスポットですね。

巾着田へのアクセス

*電車をご利用の場合*

・西武池袋線高麗(こま)駅下車→徒歩約15分

・JR川越線・八高線高麗川(こまがわ)駅下車→徒歩約40分

※JR川越線を利用する場合は、JR高麗川駅で八高線に乗り換え

さらに東飯能(ひがしはんのう)駅で西武池袋線に乗り換え高麗駅で下車する

という方法がおすすめなのだそうですよ!

*バスをご利用の場合*

・JR高麗川駅から国際興業バス、高麗駅経由飯能駅行に乗り「巾着田」下車徒歩約3分

・西武池袋線飯能駅から国際興業バス、高麗川駅行・埼玉医大国際医療センター行に乗り「巾着田」下車徒歩約3分

*車をご利用の場合*

・関越自動車道「鶴ヶ島」I.Cから14Km

・圏央道「圏央鶴ヶ島」I.Cから11Km

・圏央道「狭山日高」I.Cから8Km

*駐車場について*

駐車場料金(1日当たり)

二輪車 :100円

普通車:500円

バス : 3000円

なお障がい者の方は無料となるそうなので、管理事務所へ行ってみてください。

・西武池袋線高麗(こま)駅下車→徒歩約15分

・JR川越線・八高線高麗川(こまがわ)駅下車→徒歩約40分

※JR川越線を利用する場合は、JR高麗川駅で八高線に乗り換え

さらに東飯能(ひがしはんのう)駅で西武池袋線に乗り換え高麗駅で下車する

という方法がおすすめなのだそうですよ!

*バスをご利用の場合*

・JR高麗川駅から国際興業バス、高麗駅経由飯能駅行に乗り「巾着田」下車徒歩約3分

・西武池袋線飯能駅から国際興業バス、高麗川駅行・埼玉医大国際医療センター行に乗り「巾着田」下車徒歩約3分

*車をご利用の場合*

・関越自動車道「鶴ヶ島」I.Cから14Km

・圏央道「圏央鶴ヶ島」I.Cから11Km

・圏央道「狭山日高」I.Cから8Km

*駐車場について*

駐車場料金(1日当たり)

二輪車 :100円

普通車:500円

バス : 3000円

なお障がい者の方は無料となるそうなので、管理事務所へ行ってみてください。

彼岸花の名所◇兵庫県・円照寺

via www.photo-ac.com

お花のお寺としても有名な、兵庫県加古川市の浄土真宗本願寺派・月輪山円照寺ですが、秋の彼岸花も見どころです。

赤のっ彼岸花をはじめピンクなど、5色の彼岸花(リコリス)が楽しめる場所で、珍しい紫の彼岸花が見られる場所として知られています。

紫の彼岸花は8月の下旬あたりが見ごろだそうですよ!

赤のっ彼岸花をはじめピンクなど、5色の彼岸花(リコリス)が楽しめる場所で、珍しい紫の彼岸花が見られる場所として知られています。

紫の彼岸花は8月の下旬あたりが見ごろだそうですよ!

円照寺へのアクセス

*お車をご利用場合*

山陽自動車道 加古川北インター南東約2km

県道43号(北条街道)「志方高畑南」交差点を東へ曲がり1km東進、「花の寺」の看板を左折

*駐車場について*

門の中又は東へ約100mの公会堂前駐車場へ(無料)

*電車・バスをご利用の場合*

JR加古川駅南口の神姫バス5番乗り場より、「広尾東行」バスに乗車、約28分、終点の広尾東で下車。村の中の道を西に向かって、徒歩で約8分です。

*タクシーをご利用の場合*

JR宝殿駅から北東へタクシーで約15分

山陽自動車道 加古川北インター南東約2km

県道43号(北条街道)「志方高畑南」交差点を東へ曲がり1km東進、「花の寺」の看板を左折

*駐車場について*

門の中又は東へ約100mの公会堂前駐車場へ(無料)

*電車・バスをご利用の場合*

JR加古川駅南口の神姫バス5番乗り場より、「広尾東行」バスに乗車、約28分、終点の広尾東で下車。村の中の道を西に向かって、徒歩で約8分です。

*タクシーをご利用の場合*

JR宝殿駅から北東へタクシーで約15分

まとめ

via www.photo-ac.com

彼岸花、彼岸花の花言葉などご紹介してきましたがいかがでしたか?

彼岸花というと、あまりいい印象がないというのもよく聞くことではありますが、それは彼岸花の特性がそうさせていたんだなと感じました。

見る触るということでは、彼岸花の毒は特に問題ありません。口に入れてしまうのは問題ですけどね。

お花自体は、炎や花火のようでとてもきれいですよね。たくさん咲いていればそれは壮観であろうなと思います。

花言葉も、大切な人への思いや偲ぶ心が表現され、そんなに悪いものじゃないなと感じました。

誰かを思いながら、彼岸花を鑑賞するのもいいかもしれませんよ!

秋の彼岸花シーズンが楽しみですね!!

彼岸花というと、あまりいい印象がないというのもよく聞くことではありますが、それは彼岸花の特性がそうさせていたんだなと感じました。

見る触るということでは、彼岸花の毒は特に問題ありません。口に入れてしまうのは問題ですけどね。

お花自体は、炎や花火のようでとてもきれいですよね。たくさん咲いていればそれは壮観であろうなと思います。

花言葉も、大切な人への思いや偲ぶ心が表現され、そんなに悪いものじゃないなと感じました。

誰かを思いながら、彼岸花を鑑賞するのもいいかもしれませんよ!

秋の彼岸花シーズンが楽しみですね!!

お彼岸とは?今さら聞けない「お彼岸」の意味やお供え物について知っておこう! – ikumama

「お彼岸とは何?」そう子供に聞かれて、皆さんは正しく答えられますか?日本独自の文化や風習は、学校では詳しく教えてくれるものではないので、意外と正しい知識を知らない方も多いと思います。親子で恥をかかないためにも、是非この機会に「お彼岸とは何なのか?」について学んでおきましょう。